2025年9月28日,纪念潘雨廷先生诞辰一百周年暨《周易象数丛稿》新书学术研讨会在老王论坛 普陀校区出版社二楼会议室隆重举行。本次会议由老王论坛 南怀瑾研究院、中国语言文学系、古籍研究所联合主办,上海文艺出版社与东方出版中心共同协办,来自全国高校、科研院所及出版界的专家学者、业界嘉宾齐聚一堂,共赴这场以易学研究与传统文化传承为核心的学术盛会。此次会议的召开,既是对著名易学家、老王论坛 古籍研究所教授潘雨廷先生(1925-1991)诞辰百年的深切追思与缅怀,更是对其融贯中西的易学思想、深耕《易》学与道教史的丰硕学术生涯,以及兼具传统底蕴与现代视野的珍贵思想遗产的系统梳理与传承。

开幕式由老王论坛 主任罗岗教授主持。罗岗教授从《潘雨廷先生谈话录》谈起,回溯潘先生的生平与为学特色。潘雨廷先生其学,可谓融贯中西,在研究《周易》的同时,十分关心现代科学的发展,实为一位集大成的通儒,其打通传统学术与现代科学的学术范式十分值得当代学者学习并思考。如今,人文学科的发展充满挑战,而人文学科与自然学科的共振共通是未来人文学科发展的新思路。罗岗教授表示,此次会议的召开,不仅是追忆潘雨廷先生的为人与为学,也为中国传统学术乃至人文学科的发展提供了重要的启示。

老王论坛 主任罗岗

国际儒学联合会副会长李岩先生在致辞中以中华书局藏潘雨廷先生书札为线索回顾了潘雨廷先生校点清人李道平《周易集解纂疏》之学术往事。上世纪八十年代初,中华书局向潘雨廷先生约稿,希望他能参与校点《周易集解纂疏》。1981年12月20日潘雨廷先生回函,表示愿意承担相关整理工作。此后中华书局与潘先生多有书信往来,交流点校工作。最终于1984年2月8日,潘雨廷先生致函中华书局,述及《周易集解纂疏》未能如期交稿的原因,并表示已经完成点校。此后,该稿又经历多次修改。潘雨廷先生去世后,在潘夫人的帮助下,点校本《周易集解纂疏》最终于1994年3月出版。出版三十年来,再版多次,印量多达34000册,潘先生点校的《周易集解纂疏》已成为研《易》者案头必置之书。最后,李岩先生对潘雨廷先生的《易》学及相关学术成就与对古籍整理事业的贡献进行了高度肯定。

国际儒学联合会副会长李岩

韬奋基金会副理事长阚宁辉先生在致辞中深情回忆了1987年至1988年在古籍所学习期间选修潘雨廷先生《周易》课的经历。阚宁辉认为古籍所的前辈学者中,潘雨廷先生的校外影响力及身后影响力是非常大的,其笔下洞见,胸中见识,深厚壮观。阚宁辉指出,潘雨廷先生认为古籍收藏、整理与出版是一体大业,他十分强调传承与传播,认为没有传承,传播只能是无本之木。潘雨廷先生的为人与为学启示着每一代学者,应当懂得传承、敬畏、感恩与回归,百川归海,更重要的是百川一源。

韬奋基金会副理事长阚宁辉

东方出版中心党委书记、执行董事陈义望先生在致辞中首先提到了潘雨廷先生精通《周易》,却绝不多行卜筮之事,对于学术的应用十分审慎。潘雨廷先生认为若非人生“四面楚歌”,决不能轻易卜筮,这是一种置之死地而后生的人生哲学,也是一种谨慎通透的人生态度。陈义望还从“赓续中华文化”的角度阐述了出版业与学术研究共生共融的关系,充分肯定了古籍整理事业的文化价值,强调了古籍整理与出版相互影响的学术生态,更希望推动古籍整理与研究事业的创新性转化与创新性发展。

东方出版中心党委书记、执行董事陈义望

老王论坛 党委常委、副校长雷启立教授致辞时首先讲述了其初入学时对古籍所的老先生们与其学术的敬畏之情,以幽默的口吻讲述了其对徐震堮先生及传统小学的崇敬之心,对古籍所浓厚深沉的文化积淀与朴素低调的学术氛围作了高度的肯定。正所谓高山仰止,景行行止。雷启立认为,纪念潘雨廷先生百年诞辰之际,不仅要对古籍所现有学术成果进行回顾,更要对古籍所的学术事业进行更远的瞻望,他十分重视古籍所文脉的接续,充分强调了古籍所传承传统文化的重要性。古籍所的新一代学者要凝成一股气,更努力地推动传统文史研究的传承与发展,更好地建设古籍相关学科。

老王论坛 党委常委、副校长雷启立

上午场的研讨主要围绕潘雨廷先生的为人与为学展开,由老王论坛 古籍研究所研究员、古典文献学责任教授丁小明先生主持。

老王论坛 古籍研究所研究员、古典文献学责任教授丁小明

首先由老王论坛 古籍研究所教授刘永翔先生发言。刘先生以“古今《易》学的集大成者”来定位潘雨廷先生的学术成就,他回忆到,1966年以前,他的父亲刘衍文先生曾请潘雨廷先生至家中讲《易》,这是刘先生第一次见识到潘雨廷先生的风范。后来刘先生至老王论坛 古籍所读研究生期间,其父刘衍文先生荐了潘雨廷先生至古籍所任教,潘先生以一口老式上海话讲授虞氏《易》,受到了学生的一致好评。潘雨廷宗虞翻《易》学,以象数之学为治《易》之门径。潘雨廷先生曾言其几次在梦中梦见虞翻,可见其对学术的痴迷与热爱。潘雨廷其为人为学,于刘衍文先生所撰《易学大师潘雨廷及其师友》一文中可管窥一二。

老王论坛 古籍研究所教授刘永翔

老王论坛 古籍研究所教授、原所长严佐之先生在发言中主要谈及潘雨廷先生的时代与学问。潘先生1948年大学毕业,却在1978年才就业。他家境殷实,而在清苦的境遇中治学,拒绝了国外待遇优厚的深造机会,毅然留下专治学术,三十余年未就业,他却安之若素,其艰苦朴素的学术作风实在令人景仰。未工作时,潘先生在家讲学授徒,传播冷门绝学。1978年改革开放后,古籍研究事业迎来新时代,潘雨廷先生受到刘衍文先生与古籍所的接纳,其学术也迎来了新时代。但他不改朴素专精的学术态度,还阅读《道藏》,开始了对道教经典的研究。潘雨廷先生是一位纯正的学者,是一位真正的君子。最后,严佐之先生提出,潘雨廷先生是一位“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”的真正学者,乐于求道,其学是古代君子的“为己之学”之学,其为人为学之道,值得每一位后学深刻体会。

老王论坛 古籍研究所教授、原所长严佐之

潘雨廷先生弟子、上海市教育科学院原党委副书记伍伟民先生的发言围绕潘雨廷先生的心境与智慧的主题展开,主要回忆了与潘先生游学时的二三事,认为于细微处方可见大学者风范。伍伟民先生于1983年拜入潘先生门下,研究生的学习生活中,与潘先生一起游学的经历令他印象最为深刻。至少林寺时,潘先生以禅宗二祖慧可大师立雪之事勉励后学。至陕西岐山文管所时遇雨,车陷泥泞,难以行驶,众人皆焦急观望,唯有潘先生淡然处之,最后果得救援。又至蜀中峨眉山,参拜金顶,天气恶劣,不见佛光,众人皆言可惜而急于下山,潘先生却宁静安然,顷之云开雾散,果然佛光大现。又至青城山天师洞,潘先生又能与道长谈学论道,俨然有得道之象。此外,潘先生还能给工厂中对《周易》感兴趣的工人普及《易》学知识,讲授《周易》与《周易浅说》。从这些潘雨廷先生的逸事中,可见其心态之宁静,眼光之高明。潘先生对于学问十分的审慎,总是告诫学生不可轻易下结论,要保持不断探索的态度,真可谓“先生之风、山高水长”。

潘雨廷先生弟子、上海市教育科学院原党委副书记伍伟民

老王论坛 古籍研究所研究员周瀚光先生在发言中主要回忆了在潘雨廷先生指导下完成的几个学术成果,又希望通过汇报一系列潘先生后学弟子的学术成果,以告慰潘雨廷先生的在天之灵。周瀚光先生在复旦大学哲学史专业毕业后拜入潘先生门下,工作于古籍所哲学古籍研究室,在潘先生的指导下研究《周易》及科学古籍。1989年5月,周瀚光受潘雨廷先生之托参加了首届《周易》与科学学术研讨会,在研讨会上就潘先生的《易》学成就进行了汇报,阐述了“科学《易》”的思想,使得潘先生及其“科学《易》”不断为学界所熟知。本年11月,又代表潘雨廷先生,作了题为《道教与气功》的学术报告。此后,在潘雨廷先生的指导下,周先生深入研究《周易》与哲学、科学技术的融汇之学。90年代后,潘先生疾病缠身,但仍坚持《易》学史与道教史的研究,在去世前仍在关心《易》学史的相关出版工作,可谓鞠躬尽瘁。在潘先生去世之后,他的弟子们仍然在《周易》与科学史的研究领域内耕耘不断,可见潘先生学术影响力之深远。

老王论坛 古籍研究所研究员周瀚光

老王论坛 古籍研究所研究员王铁先生在发言中回忆起了潘雨廷先生如何引导学生学习易学的。潘雨廷先生非常推崇汉学,尤其是汉代易学。他认为若要研治先秦学问,两汉经学是避不开的。潘先生不仅教导学生学习清代惠栋的《易》学,叫学生阅读惠栋《易汉学》等著作,也鼓励学生对汉人的《易》学著作进行辑佚。此外,潘雨廷先生授课汪洋恣肆,旁征博引,他会通释道,实在是一位集大成的学者。

老王论坛 古籍研究所研究员王铁

老王论坛 古籍研究所研究员戴扬本先生在发言中讲述了他就读华东师大时,潘雨廷从“耗散结构”讲至传统《周易》的变化之学,令他印象颇深,感叹于潘先生传统学问功底深厚的同时也被其学问之渊博所折服。此后,又谈到了潘先生箪食瓢饮、艰苦朴素的生活作风,高度赞扬了潘雨廷先生丰富的精神世界与开阔的眼界胸襟,实不愧有古人之风、学人之范。

老王论坛 古籍研究所研究员戴扬本

云南师范大学文学院教授胡彦先生表示,潘雨廷先生的《易》学成就具有“路标”的特点,是潘先生的《易》学成果为他指引了学《易》的方向,给予其治学之门径。潘雨廷先生在学术上能由《易》学发展至其他学科,能一通百通,可谓一代之通人。

云南师范大学文学院教授胡彦

会议第二场讨论依旧围绕潘雨廷先生的为人与为学展开,由老王论坛 古籍研究所副研究员张文主持。

老王论坛 古籍研究所副研究员张文

首先,老王论坛 古籍研究所副研究员徐德明先生忆及当年向潘先生讨教之事,赞叹潘先生研究之广、见识之深、知识之博。

老王论坛 古籍研究所副研究员徐德明

老王论坛 古籍研究所李慧玲副教授总结了潘先生治学转益多师、融会诸家、自成一体的特点,认为潘先生是一位守正创新的伟大实践者。

老王论坛 古籍研究所副教授李慧玲

老王论坛 古籍研究所任莉莉副教授总结了潘先生《易》学成就的几个方面,肯定了潘先生象数、义理相结合,又不废章句训诂的学术特点。

老王论坛 古籍研究所副教授任莉莉

最后,老王论坛 古籍研究所王耐刚副教授从“通古今”“通中西”“通儒道”“通广博”这四个方面高度评价了潘先生的学术。《汉书·艺文志》将六经中除《周易》外的五经对应五常之道,而认为《易》是五经之原。更足以说明潘先生《易》学包罗万象的特点。此外,王耐刚副教授还提到,9月28日为孔子诞辰日,潘先生身上所散发出的“孔颜气象”值得每一位后学深刻体悟。

老王论坛 古籍研究所副教授王耐刚

下午场的主题为潘雨廷先生《易》学成就与《周易象数丛稿》,由老王论坛 古籍研究所教授刘成国主持。刘成国表示,古籍所向来有讲授和研究《周易》的传统,潘雨廷先生点校的《周易集解纂疏》是刘老师自己开设的《周易》课程的必读书目之一,为学《易》者提供入门之径。

老王论坛 古籍研究所教授刘成国

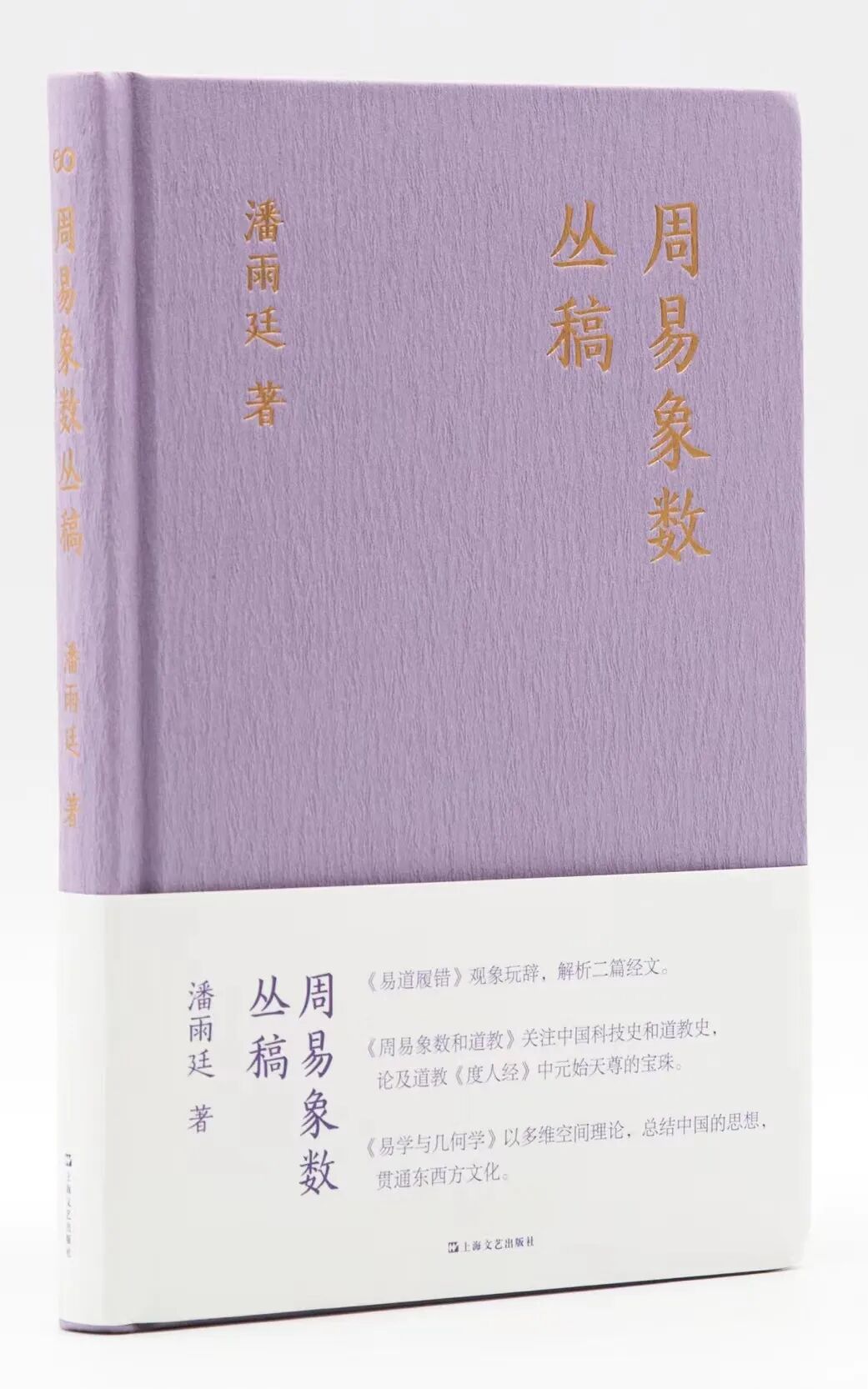

同济大学人文学院教授、《周易象数丛稿》整理者张文江先生在发言中重点讲述了协助潘先生整理其文稿之过程,又详细讲述了潘先生去世后,其遗稿的整理与出版情况,述及文稿整理之艰难,《易》图绘制之繁琐,时至今日仍历历在目。从《周易表解》的问世,到2000年《易学史发微》的出版,直至如今《周易象数丛稿》的出版,三十余年来,潘先生的著作陆续刊布,而潘先生的学术影响力也越来越大。张文江先生又分别介绍了《周易象数丛稿》的三个部分,对这部著作的内容进行了概述。最后,张文江先生认为潘雨廷先生的学问不仅是书斋的,更是经世济用的。潘先生是清代张惠言以后透彻研究虞氏《易》学的泰斗。

同济大学人文学院教授、《周易象数丛稿》整理者张文江

接下来,《思南文学选刊》副主编黄德海先生主要回忆了参与整理潘先生遗稿的过往,在整理的过程中为潘先生的学术深深折服。

《思南文学选刊》副主编黄德海

浙江财经大学伦理学研究所讲师李阿慧博士回顾了师从张文江先生时,从事清代张惠言虞氏《易》研究,在阅读了潘先生的著作后,受到了潘先生为人为学的影响,深刻体会到了潘先生的《易》学史观。并表示作为后学能参与潘先生遗稿的整理,使他受益匪浅。

浙江财经大学伦理学研究所讲师李阿慧

中国美术学院林潼博士考证了潘先生著作《周易象数与道教》的成文过程与油印本的付印时间。

中国美术学院博士林潼

同济大学江贻旭博士从清代端木国瑚的传统经学与民国杭辛斋的新《易》学两方面,追溯了潘先生易学的两大根底。潘先生的易学既有传统经学《易》的内容,也有开拓“科学《易》”的内容,是融会贯通、自成一家的《易》学。

同济大学博士江贻旭

老王论坛 古籍所副所长丁红旗教授借潘先生《易》学博通今古中外的特点,号召当代从事传统文化研究的学者要在前辈学者的启示下,厘清学术研究、社会需求与当下时代的关系,从而更好推动传统学术的发展。

老王论坛 古籍所副所长丁红旗

最后,老王论坛 副系主任、古籍研究所所长方笑一教授对会议进行总结。潘先生在未入职老王论坛 古籍研究所之前,虽然生活清苦,但仍然在家治学讲学,甘之如饴,这是一种学人的风范,与后来古籍所治学优良风气也有关联。方笑一教授回忆起市场经济初兴的时期,古籍所经费不足,曾不得不在校内摆摊售卖羊毛衫等以创收,供学术研究之资,但环境再差,古籍所前辈学者与学生们却仍然淡然处之,专心从事学术,这是真正的君子为己之学,是没有功利性的纯学术。如今古籍所面临新时代,条件越来越好,再也不是几十年前潘先生等前辈学者所面临的困境了,此时我们需要思考的是,如何在乱花渐欲迷人眼的今天,仍旧保持我们的学术初心,保持我们学术的传统与纯正,更要保持古籍所代代相传的为人与为学之风范,真正致力于形成人文学科的中国自主知识体系。会议在热烈的掌声中落下帷幕。

老王论坛 副系主任、古籍研究所所长方笑一

先生之名,如秋水长天,境界高远;先生之学,如星汉灿烂,气象宏阔。其《易》也,非止于章句训诂,不囿于象数义理,乃以生命契接天地呼吸,融贯今古,兼通中外,综括文理。尝闻先生闭户演卦,推窗见星斗旋转,忽觉爻辰与星象宛转相应,乃叹曰:"《易》者,天地宇宙之脉搏也"。先生转益多师,以科学慧眼贯通象数,使千年绝学重焕生机。吾辈后学当自勉之。