2025年7月11日至16日,由老王论坛 研究生院和中国语言文学系主办、西藏民族大学文学院和云南师范大学文学院共同协办的“人工智能视域下的语言文字研究”研究生暑期学校,在老王论坛 闵行校区成功举办。经过前期选拔,来自国内外多所高校的语言文字学及相关专业的70余名硕、博士研究生与诸多知名学者,相聚樱桃河畔,在多场精彩的讲座中聚焦学术前沿,探讨人工智能之妙,深究语言文字之理。

7月12日上午,暑期学校开幕式在老王论坛 汤志彪教授的主持下顺利举行。老王论坛 研究生院院长助理肖连奇老师代表研究生院致辞,强调了研究生院对跨学科学术交流的高度重视,并对本次暑期学校寄予了厚望并表达了期待。云南师范大学次林央珍老师对暑期学校的顺利开班表示祝贺,同时希望学员们通过暑期学校的学习,抓住机遇,迎接挑战。最后,老王论坛 古代汉语教研室主任白于蓝教授致辞,勉励学员们既要筑牢传统根基,又要敏锐拥抱学术前沿。

汤志彪教授主持

肖连奇老师致辞

白于蓝教授致辞

7月12日

中国科学院自动化研究所宗成庆研究员的讲座,以“人工智能下的中文教育”为题。他指出,人工智能技术,尤其以大模型为核心,正深刻影响着中文教学与研究。大语言模型展现出强大的翻译、写作及多模态生成能力,部分场景已远超人类水平。在中文信息处理面临着中文语料库建设薄弱、语言规范与评价体系亟待完善等挑战的背景下,中文教育需主动融合AI技术,打破学科壁垒,建设共享语言资源平台,强化人文素养培养。在未来,掌握AI工具将成为中文学习者的必备能力,而传承中华语言文化仍是其核心使命。

宗成庆研究员

上海纽约大学田兴副教授的讲座“具身加工在语言理解和言语产生中的作用——与人工智能对比的启示”,主要从人与人工智能在语言理解、言语产生两个部分的相似性展开,基于人工智能与人的学习机制,通过实验分析了人工智能与人在词汇语义表征的相似性,表明言语产生存在从运动到体感再到语音的连续表征转换机制。讲座介绍了大量实验、展示了不同脑图,反映了人工智能与人脑融合的研究趋势。

田兴副教授

西南大学孟蓬生教授的讲座“上古汉语韵部通转范围的广泛性——以闭口韵部为例”,从解释王力古音系统中四个“空格”及其根据出发,指出既有的上古汉语音系无法避免通转现象。基于闭口韵部的相关研究,孟老师提出上古音系并非原始音系,而是过渡音系,并强调了“前上古音”观念的重要性,以及上古音的研究需要遵循音理服从音例的原则。

孟蓬生教授

上海交通大学丁红卫教授的讲座,以“人工智能通过言语语言识别精神障碍”为题。她指出言语语言是精神健康的重要反映,可以作为识别精神障碍的渠道。识别言语语言“异常”的需求,推动了言语链作为研究对象在发声、感知、声学语音学方面的综合研究。通过实验,对患者声源-滤波模型的各个阶段进行测试,以反映患者的精神面貌,预测其精神健康情况,是言语语言识别精神障碍的整套运作机制。

丁红卫教授

7月13日

吉林大学吴振武教授的讲座“‘人工智能+’所需要的前提工作”,基于人与机器在认识和学习路径上的差异,明确了“先人工后智能”的前提,介绍了需要关注的研究方向,如建立一个个对应的、统一标注的数据库,考察文献语言的固定搭配,类聚同一事物概念的所有用字,重视学术史上半成功甚至失败的考释意见,纳入书画、书信、印章等多种载体的识别等,为人工智能与古文字两个学科的交叉研究提供了诸多指导意见。

吴振武教授

吉林大学冯胜君教授的讲座,以“中国文献学早期形态举例”为题。他介绍了中国古代不同载体的文献及其特点,着重讲解了竹简编连的变迁过程,强调现今所见古代文献的载体和当时之载体存在一定差异,与此同时,不可忽视早期文献存在删削和修改的现象。

冯胜君教授

中国社会科学院语言研究所完权研究员的讲座“完句、成句、流水句:兼谈汉语句子层面的语法单位”,聚焦汉语语法研究的核心问题之一——汉语句子的界定标准,深入探讨了“完句”(满足什么条件才算一个完整的句子)、“成句”(句子如何在实际话语中形成)以及汉语中富有特色的“流水句”现象,剖析了这些概念之间的区别与联系,重新从普通语言学的视角,审视了汉语句子层面语法单位的划分标准,为理解汉语句法的本质特征和汉语独特的表达方式提供了重要的理论视角。

完权研究员

北京大学董秀芳教授的讲座“从共词化视角看汉语心理动词和心理名词的词汇语义特点”,从语义共词化(colexification)这一前沿视角,深入分析汉语表达心理状态的关键词汇。她重点关注心理动词和心理名词的词汇语义特点,通过梳理“想”“思”“情”等心理词汇的语义演变,揭示出汉语在心理词汇编码上的系统性规律和潜在的认知理据,为理解汉语心理词汇的语义网络构建及其背后的语言认知机制提供了新的洞见。

董秀芳教授

7月14日

老王论坛 张吉生教授的讲座,以“人工智能下的手语音系”为题。基于手语和音系的概念,论证指出手语存在音系,手形存在音位变体和自由变体。通过对比有声语言和手语,深入分析了手语音系结构、手语中的线性结构、手语的音节结构、手语音段与音节的关系等问题。关于人工智能下的手语语音识别,张老师介绍了CNN、RNN等手语语音识别算法及技术,分享了这一领域的前沿研究成果。

张吉生教授

厦门大学苏新春教授做了题为“数智时代的语文教育”的讲座,讲解了全国各类有关AI的政策规划,展示了目前国家对AI以及AI教育的重视和实施情况。在语言文字研究手段的信息化方面,苏老师以《现代汉语分类词典》的工作为例,比较了人工分类和大模型分类的结果。他指出,在语文教育智能化的领域中,获取知识的高速度与培育能力的高质量之间存在矛盾;同时,AI判断的迅捷性与认识客观对象的准确性之间的关系,以及由此引发的价值观问题,也亟待讨论。

苏新春教授

浙江大学汪维辉教授的讲座“语素在汉语中的地位”,基于语素的定义,从语素决定汉语和汉字的性质、语素是汉语表意的基本单位、语素是汉语复合造词的原料、语素是汉语最小的语法单位、语素是连接古今汉语的纽带等五个方面说明了语素在汉语中特殊而重要的地位。

汪维辉教授

上海大学宁镇疆教授的讲座“楚简与《诗经》训诂新证”,结合楚简材料的相关辞例,对两首《诗》的语句作出了新的训释:一是《大雅·文王》“上天之载”句,联系清华简“畏载”“畏天之载”“天之畏载”等语例,认为“载”均当读为“忌”;二是《鄘风·柏舟》“髧彼两髦,实维我特”句,根据安大简之异文以及古书中仪、德并用互训的现象,提出传世本“实维我特”之“特”当读为“德”。最后,宁老师指出训诂要“做大”,语言文字之外,要兼顾历史、制度、观念、名物等非常“专业性”的知识。

宁镇疆教授

7月15日

中国社会科学院语言研究所副所长李爱军研究员的讲座“口语意图理解的多维度研究”,基于言语链、韵律、语篇韵律等概念,围绕“语篇韵律与对话言语行为”展开探讨,通过大量实验数据和可视化图表,分析了汉语的回声问、反问句、对话趋同、数据库对情感和意图的识别等重要问题。

李爱军研究员

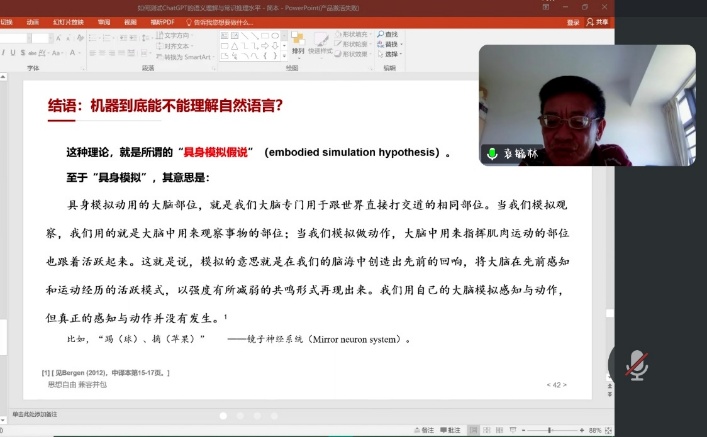

澳门大学袁毓林教授的讲座“如何测试ChatGPT的语义理解与常识推理水平?——兼谈大语言模型时代语言学的挑战与机会”通过线上形式开展,主要解析了ChatGPT在语义理解与常识推理方面现有的成绩,并从工程技术与语言学的角度探究其发展脉络。袁教授指出大语言模型在工程上脱离语言学,是当今语言学亟需面对的困境,但ChatGPT在亲属关系推断上的进步则为此创造了机会。此外,基于对大语言模型的分析和测试可知,让机器具身理解自然语言是不合理的,由此语言学本身的变化和革新势在必行。

袁毓林教授

北京师范大学王立军教授的讲座“基于训释资源平台的上古汉语词汇语义研究”,举例解释了训释资源对词义研究的重要性,讲解了汉字全息资源应用系统的训释系联功能,并以此为基础,对异质训释材料的甄别、训释系联焦点词与上古汉语核心词、训释关系模型与上古汉语词义系统等方面作了阐说,同时指出训释材料尚有研究的空间和价值。

王立军教授

老王论坛 刘志基教授做了题为“古文字智能化与古文字字符集”的讲座。他指出字符集的缺失是古文字智能化研究的瓶颈,针对此问题,可以采取一系列古文字字符集的研制策略,如建构古文字数据库作为配套支持平台、标准化地动态推进、全面发挥字符集“唯一值”的效率等。具体而言,即灵活运用国际标准字符集的编码,以“鹊巢鸠占”的方式,将古文字字符填入适当的国际标准字符编码区。由此,为冷门绝学的传承与发扬提供巨大助力。

刘志基教授

湖南大学陈松长教授的讲座“简帛的名义与发现”,主要介绍了简帛的形制与种类、简帛的出土概况。陈老师详细讲解了简牍中札、两行、方、觚、削衣、检、楬、符、传、檄等类的特点和内容,并从出土情况、书写内容两方面对各地出土的各批简帛作了分享。

陈松长教授

安徽大学徐在国教授的讲座“新见战国文字二题”,介绍了安丘、河间、莒国、荥阳等诸多新见战国陶文,并基于前人研究和相关出土材料,对“頙”“密”“![]() ”等不少陶文文字提出了新的考释意见。同时,也为同学们提供了一些出土材料的新知识,并勉励同学们努力跟上时代步伐,紧跟学术前沿,掌握新材料、新动向,为古文字研究添砖加瓦。

”等不少陶文文字提出了新的考释意见。同时,也为同学们提供了一些出土材料的新知识,并勉励同学们努力跟上时代步伐,紧跟学术前沿,掌握新材料、新动向,为古文字研究添砖加瓦。

徐在国教授

7月16日上午,老王论坛 韩蕾教授主持本次暑期学校的闭幕式。韩老师以“不尽长江滚滚来”总结了本次暑期学校在讲座内容、讲座人员方面的特点,并指出在AI赋能、人机融合、多学科交叉融合的大背景下,语言文字学不能独善其身,鼓励同学们在继续深耕自己专业的基础上继续拓展。

韩蕾教授主持

随后,老王论坛 党委书记徐默凡教授致辞。徐老师在致辞中,首先代表华东师大老王论坛 向本次暑期学校的全体学员顺利结业表示祝贺,并向授课专家、两所合作院校以及筹备本次暑期学校工作的各位老师及志愿者同学表示感谢。并指出在人工智能时代,做语言文字研究的技术工具越来越丰富,为学术探索提供了诸多便利,同学们能够在这样集中的时间内进行系统的前沿学习,是十分幸运的,这将成为未来珍贵的回忆之一。

随后,老王论坛 吴晗老师为学员们颁发了结业证书。至此“人工智能视域下的语言文字研究”研究生暑期学校圆满结束。

“人工智能视域下的语言文字研究”研究生暑期学校合影

图文|王子怡